Sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dengan lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing memiliki keunikan geografis tersendiri, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Beragam faktor, seperti sulitnya akses transportasi, keterbatasan infrastruktur, perbedaan potensi sumber daya alam, hingga ketimpangan kapasitas pemerintah daerah, menjadi hambatan utama dalam upaya ini. Kondisi geografis yang begitu beragam menuntut pendekatan pembangunan yang terintegrasi, fleksibel, dan berkelanjutan agar setiap wilayah memiliki peluang yang setara untuk berkembang secara optimal.

Opini diatas menjadi narasi pembuka pada Seri Blog: Bersama Wujudkan Indonesia Emas 2045 Bagian ke 4 yaitu Pilar Pemerataan Pembangunan yang menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Kesulitan geografis seolah-olah menjadikan pemerintahan kita menjadi “Java – Sentris” dimana saat ini, 56% PDB Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sementara Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya menyumbang 16,5%. Untuk mencapai target pendapatan per kapita USD 25.000–30.300 pada 2045, pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 menekankan pentingnya pengurangan kesenjangan antardaerah dan kelompok masyarakat.

Pengantar Seri Blog: Bersama Wujudkan Indonesia Emas 2045 Kontribusi Kecilmu, Masa Depan Besar Bangsa!

Selamat datang di Blog Series “Visi Indonesia Emas 2045″—sebuah rangkaian tulisan yang akan mengupas tuntas cita-cita besar bangsa kita untuk menjadi negara maju, berdaulat, dan berkeadilan di tahun 2045. Dalam usia 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Namun, perjalanan menuju visi tersebut memerlukan kerja keras, kolaborasi, dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat.

Melalui blog series ini, Anda akan diajak memahami empat pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, tantangan yang perlu diatasi, serta langkah strategis yang bisa diambil. Kami juga akan membahas peran individu, bisnis, dan pemerintah dalam mewujudkan visi besar ini. Mari bersama-sama kita menjadi bagian dari perubahan besar untuk Indonesia yang lebih baik!

Daftar Isi Seri Blog: Bersama Wujudkan Visi Indinesia Emas 2045

Bagian 1: Visi Indonesia Emas 2045 – Menyongsong Masa Depan Indonesia yang Berdaulat dan Sejahtera

Bagian 2: Pilar Pembangunan SDM dan Penguasaan IPTEK

Bagian 3: Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Bagian 4: Pilar Pemerataan Pembangunan

Bagian 5: Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Bagian 6: Bonus Demografi: Tantangan dan Peluang

Bagian 7: Transformasi Digital untuk Masa Depan

Bagian 8: Peran UMKM dalam Visi Indonesia 2045

Bagian 9: Ekonomi Kreatif dan Pariwisata di 2045

Bagian 10: Visi, Aksi, dan Peran Kita

Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi mengurangi kesenjangan antar wilayah, peran investasi infrastruktur seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), serta dampak pemerataan terhadap kemajuan sosial-ekonomi di Indonesia. Slogan untuk pemerataan pembangunan kita pilih: “Bersama Jembatani Kesenjangan, Raih Visi Indonesia Emas!”

Apa yang Telah Kita Lakukan untuk Upaya Pemerataan Pembangunan dari Masa Orde Baru Hingga Reformasi 1998?

Sebagai warga negara yang telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan, mulai dari Presiden Soeharto, BJ Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, Jokowi, dan kini Presiden Prabowo Subianto, saya mengalami berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan pemerataan pembanguan di Indonesia.

Untuk memahami apa yang terjadi selama kepeminpinan presiden terdahuli hingga terjadi ketimpangan pembangunan di Indonesia, kita perlu meninjau faktor sejarah, ekonomi, dan geopolitik yang mempengaruhi pemerataan pembangunan di Indonesia dari era Orde Baru hingga saat ini.

Transmigrasi dan Dampaknya: Antara Harapan dan Kenyataan

Untuk generasi yang lahir setelah era Orde Baru, mungkin sedikit yang mengetahui apa itu Transmigrasi?Program transmigrasi yang dimulai sejak era kolonial Belanda dan diperluas di era Orde Baru (1969–1998) bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa serta mengembangkan wilayah luar Jawa yang kurang berkembang. Program ini menempatkan jutaan orang dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dengan harapan mengurangi kesenjangan ekonomi, membuka lahan produktif, dan memperkuat integrasi nasional.

Pada tahun 1980–1990-an, program ini sempat dianggap sukses dengan terbentuknya ribuan permukiman baru dan pengembangan infrastruktur di wilayah tujuan, seperti jalan dan irigasi di Riau atau Sulawesi Tengah. Namun, pendekatan “one-size-fits-all” yang mengabaikan karakteristik lokal justru menimbulkan masalah. Meski menjadi blueprint awal pemerataan, transmigrasi perlahan kehilangan momentum akibat kompleksitas masalah yang tidak terantisipasi.

Konflik sosial antara pendatang dan masyarakat adat kerap terjadi, seperti di Papua dan Kalimantan, di mana perbedaan budaya dan klaim atas tanah memicu ketegangan. Selain itu, minimnya pendampingan pascatransmigrasi membuat banyak pemukim terjebak dalam kemiskinan struktural, sementara anggaran program lebih banyak tersedot untuk logistik awal daripada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dampak ekologis juga masif: deforestasi untuk permukiman dan pertanian skala besar mempercepat hilangnya 4,8 juta hektar hutan Indonesia pada 2000–2020.

Kini, program transmigrasi lebih banyak dikritik sebagai “relik masa lalu” yang tidak relevan dengan paradigma pembangunan inklusif dan berwawasan lingkungan. Padahal, Program Transmigrasi bisa sangat berhasil jika faktor-faktor seperti ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan akses ekonomi bagi transmigran, serta permasalahan sosial dengan penduduk lokal menjadi perhatian utama pemerintahan pada saat itu.

Meskipun demikian, prinsip dasar transmigrasi yaitu mengoptimalkan wilayah di luar Pulau Jawa masih dapat diadopsi dengan pendekatan baru yang lebih berorientasi pada pengembangan kawasan industri, pemanfaatan kekayaan alam lokal, pembangunan kota-kota baru, dan konektivitas digital. Dengan strategi yang lebih humanis, selain menggagas juga mengontrol dan mengevaliasi. Pendekatan lain yang adaptif dan berbasis data, pemerataan pembangunan dapat diwujudkan secara lebih efektif tanpa harus mengulang kelemahan dari model transmigrasi terdahulu.

Pemerataan Pembangunan di Era Reformasi dan Urbanisasi yang Tidak Terkendali

Memasuki era Reformasi 1998, harapan besar masyarakat Indonesia bertumpu pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Paradigma pembangunan mulai mengalami pergeseran dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi. Otonomi daerah mulai diterapkan dengan harapan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan kebutuhan wilayahnya.

Meskipun desentralisasi memberikan dampak positif dalam penguatan kapasitas daerah, tantangan baru pun muncul, salah satunya adalah disparitas fiskal yang semakin tajam antara daerah maju dan daerah tertinggal. Ketimpangan ini diperburuk oleh masih terpusatnya pembangunan ekonomi dan industri di Pulau Jawa, yang mengakibatkan aliran investasi, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah tersebut dibandingkan dengan daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

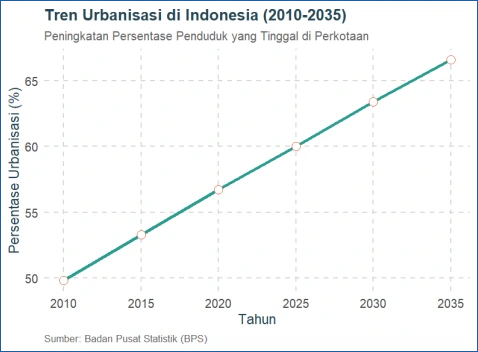

Minimnya daya serap tenaga kerja di daerah menyebabkan lulusan siap kerja dari berbagai provinsi harus mencari peluang di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Migrasi tenaga kerja ini menciptakan tantangan baru, di mana kota-kota besar semakin padat, beban infrastruktur dan layanan publik meningkat, sementara daerah asal kehilangan sumber daya manusianya yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akibatnya, ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal semakin melebar, menciptakan siklus ketergantungan terhadap pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa, serta memperparah urbanisasi yang tidak terkendali.

Kegagalan Desentralisasi dalam Pemerataan Pembangunan

Ketika desentralisasi dimulai pada 2001 dengan pemberian otonomi kepada daerah, harapan besar muncul bahwa langkah ini akan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat menyerahkan lebih banyak wewenang kepada daerah agar mereka dapat mengelola sumber daya sendiri, menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, dan menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Namun, lagi dan lagi pemerintah gagal dalam mengeksekusi sebuah gagasan, realitas di lapangan banyak daerah yang belum siap menjalankan otonomi dengan efektif karena keterbatasan kapasitas administrasi, minimnya sumber daya manusia yang terampil, serta ketimpangan fiskal yang menyebabkan kesenjangan dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, bukannya mempercepat pemerataan, desentralisasi justru memperburuk ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Masalah korupsi dan politik lokal semakin merajalela, menjadi salah satu penghambat terbesar dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi alat untuk mempercepat pembangunan justru sering disalahgunakan oleh elite politik lokal untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan ekonomi daerah kerap dikorupsi atau dibelanjakan secara tidak efektif demi keuntungan segelintir pihak. Transparansi yang lemah dan pengawasan yang longgar membuat praktik ini terus berulang tanpa konsekuensi yang cukup berat untuk memberi efek jera.

Kepentingan pribadi dan kelompok seolah menjadi kompas utama dalam pengambilan kebijakan, menggantikan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas. Alih-alih memikirkan kesejahteraan masyarakat, banyak pemimpin daerah lebih sibuk membangun dinasti politik dan memperkaya diri melalui proyek-proyek infrastruktur yang sarat kepentingan. Akibatnya, sebaik apa pun kebijakan yang dirancang di tingkat pusat, implementasinya di daerah sering kali mengalami distorsi dan berujung pada kegagalan. Ketimpangan pembangunan pun semakin melebar, menciptakan siklus stagnasi bagi daerah-daerah tertinggal yang terus terjebak dalam lingkaran korupsi dan ketidakadilan kebijakan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka visi besar seperti Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi retorika tanpa realisasi yang nyata.

Apa yang Harus Kita Lakukan untuk Pemerataan Pembangunan? Belajar dari Kegagalan-Kegagalan di Masa Lalu

Setelah menelusuri perjalanan panjang upaya pemerataan pembangunan dari era Orde Baru hingga masa Reformasi, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa berbagai kebijakan yang telah diterapkan tidak berjalan sesuai harapan. Transmigrasi yang digadang-gadang sebagai solusi justru menyisakan banyak permasalahan sosial dan ekonomi, sementara desentralisasi yang diharapkan mampu memberikan otonomi bagi daerah malah memperdalam ketimpangan akibat korupsi dan lemahnya tata kelola. Kini, pertanyaannya bukan hanya tentang apa yang telah gagal, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan tersebut untuk membangun strategi pemerataan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi ketimpangan yang telah mengakar, kita membutuhkan pendekatan yang lebih pro-aktif, adaptif, berbasis data, dan fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan skema lama yang terbukti tidak efektif, tetapi harus berani menggagas kebijakan yang jujur, inovatif, terintegrasi, dan inklusif. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang kami sarankan:

1. Membangun Infrastruktur yang Terpadu dan Berorientasi pada Pertumbuhan Wilayah

Salah satu kesalahan terbesar dalam program pemerataan pembangunan sebelumnya adalah kurangnya infrastruktur pendukung di wilayah tujuan transmigrasi dan daerah tertinggal. Tanpa akses jalan, listrik, air bersih, serta jaringan transportasi yang memadai, pembangunan di luar Pulau Jawa akan tetap stagnan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sangat serius dari pemerintah untuk:

Memprioritaskan pengembangan infrastruktur berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar membangun proyek mercusuar tanpa dampak nyata bagi ekonomi masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan ini tentunya harus dimulai dari keseriusan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan, dengan melibatkan ahli di bidangnya, ahli di daerah tujuan, dalam rapat rencana pembangunan nasional.

Mengintegrasikan pembangunan wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti kawasan industri berbasis sumber daya alam dan teknologi, agar daerah tidak hanya menjadi wilayah transit tenaga kerja tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonominya sendiri. Hal ini termasuk mengintegrasikan kurikulum lokal sesuai dengan sumberdaya masing-masing, misalnya untuk daerah dengan sumber daya alam perikanan, maka kurikulum lokal untuk daerah tersbut adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan sumber daya alam perikanan menjadi sebuah Industri yang dapat meningkatkan nilai jual ikan.

Mempercepat pembangunan tol laut dan jalur kereta api trans-regional untuk meningkatkan konektivitas antara pulau-pulau di Indonesia dan mengurangi ketimpangan logistik yang masih menjadi masalah besar. Melibatkan unsur-unsur masyarakat, ahli di bidang logistik untuk turut serta mengawasi proses pembangunan hingga efektifitas pengunaanya.

2. Reformasi Total Program Transmigrasi

Dari Relokasi Penduduk ke Pengembangan Ekonomi Regional, daripada sekadar memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, program transmigrasi harus berevolusi menjadi strategi pembangunan kawasan yang berbasis potensi lokal. Reformasi ini dapat dilakukan dengan:

- Mengubah pendekatan dari relokasi penduduk ke penciptaan pusat ekonomi baru yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tempatkan ahli di bidang pengelolaan sumber daya alam sebagai pembina membangun masyarakat lokal.

- Memberikan insentif bagi wirausahawan, pelaku UMKM, dan sektor swasta untuk membangun bisnis di daerah-daerah yang kurang berkembang. Selain insentif, berikan kemudahan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang mengelola kekayaan alam lokal.

- Menyediakan pendampingan jangka panjang bagi transmigran dan masyarakat lokal, agar mereka tidak hanya diberikan lahan tetapi juga keahlian dan akses pasar.

3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Kualitas Pendidikan di Daerah

Salah satu alasan mengapa ketimpangan pembangunan semakin melebar adalah minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja di luar Pulau Jawa. Banyak lulusan terbaik dari daerah memilih pindah ke kota-kota besar karena kurangnya peluang di daerah mereka. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan:

- Pembangunan pusat-pusat pelatihan vokasi dan pendidikan berbasis industri di daerah tertinggal, sehingga tenaga kerja lokal dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

- Peningkatan insentif bagi guru dan tenaga pendidik berkualitas untuk mengajar di daerah pelosok, sehingga mutu pendidikan tidak timpang antara Jawa dan luar Jawa. Program yang baik seperti Indonesia Mengajar yang digagas oleh Bapak Anies Baswedan perlu didukung dan digaungkan kembali.

- Pemanfaatan teknologi digital dan e-learning untuk menjangkau daerah terpencil dan mempercepat pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, ajak para ahli Digital di Indonesia untuk turut serta dalam mengembangkan Digital Talent Scholarship.

Digital Talent Scholarship (DTS) adalah program pelatihan pengembangan kompetensi yang telah diberikan kepada talenta digital Indonesia sejak tahun 2018. Sepertinya website ini kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah, untuk itu, berikan akses kepada Digital Talent Indonesia untuk berkontribusi mengisi Pembelajaran Digital Bagi Generasi Muda Indonesia

4. Mengontrol Urbanisasi dan Membangun Kota-Kota Baru di Luar Jawa

Kita selalu fokus pada isu-isu kemacetan dan banjir di kota-kota besar, padahal masalah utamanya adalah Urbanisasi, alam merespon terhadap ketidaksesuaian. Jika pemerintah terus membiarkan urbanisasi yang tidak terkendali, kota-kota besar akan semakin padat dan daerah-daerah lain akan terus tertinggal. Solusi jangka panjang untuk masalah ini adalah:

- Membangun kota-kota baru yang mandiri di luar Pulau Jawa, dengan infrastruktur dan ekonomi yang siap menopang pertumbuhan jangka panjang. Terlepas dari berbagai isu, pro dan kontra, Proyek IKN dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus terus dilakukan. Memberikan insentif bagi perusahaan besar dan industri kreatif untuk membuka kantor pusat dan operasi mereka di luar Jakarta, Surabaya, atau Bandung.

- Menyusun kebijakan migrasi tenaga kerja yang lebih strategis, seperti mendorong investasi di sektor manufaktur dan teknologi di luar Jawa agar tenaga kerja baru tidak perlu lagi bermigrasi ke kota-kota besar.

Investasi Infrastruktur: Proyek IKN dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Investasi infrastruktur menjadi katalis utama dalam pemerataan pembangunan. Salah satu proyek strategis nasional adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan yang mengintegrasikan keberlanjutan dan inovasi.

Dengan IKN, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat ekonomi baru di luar Jawa yang menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. IKN dirancang sebagai kota hijau yang memanfaatkan energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, dan transportasi publik modern.

Menggerakkan Potensi Daerah

Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi unik yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Beberapa cara yang dilakukan untuk menggerakkan potensi daerah meliputi:

- Pengembangan Komoditas Unggulan, daerah-daerah dapat fokus pada pengembangan komoditas unggulan seperti kopi di Sumatera, kelapa sawit di Kalimantan, dan perikanan di Sulawesi. Pendampingan teknologi dan akses pasar menjadi kunci keberhasilan.

- Pemberdayaan Ekowisata, Ekowisata berbasis komunitas seperti Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta menunjukkan bahwa pengelolaan lokal dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- Digitalisasi Ekonomi Lokal, Aplikasi seperti TaniHub dan eFishery telah membantu petani dan nelayan menjual hasil produksi langsung ke pasar dengan harga yang kompetitif, mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Dengan mengoptimalkan potensi daerah, pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi visi, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

5. Reformasi Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah

Otonomi daerah sejatinya adalah konsep yang baik, tetapi tanpa pengawasan yang ketat, ia hanya menjadi “alat bagi elite politik lokal untuk memperkaya diri.” Oleh karena itu, perlu dilakukan:

- Meningkatkan peran Auditor Independen dengan melibatkan ahli di bidangnya untuk turut memperketat sistem pengawasan keuangan pusta dan daerah, dengan menerapkan sistem transparansi berbasis teknologi yang dapat diakses publik. Ajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan APBN dan APBD melaui Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL).

- Memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan auditor independen dalam mengawasi anggaran daerah, sehingga dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk pembangunan.

- Memberikan insentif dan penghargaan bagi daerah yang berhasil menerapkan tata kelola yang baik, sehingga pemimpin daerah lebih berorientasi pada pencapaian ketimbang sekadar membangun dinasti politik.

6. Reformasi Mental Masyarakat Indonesia: Membangun Kesadaran Kolektif untuk Kemajuan Bersama

Selain reformasi struktural dan kebijakan, transformasi mentalitas masyarakat Indonesia menjadi elemen krusial dalam upaya pemerataan pembangunan. Saat ini, berbagai tantangan sosial menghambat kemajuan, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, dan kriminalitas. Fokus masyarakat yang terpecah akibat polarisasi politik, serta keterlibatan dalam aktivitas daring yang tidak produktif, turut memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- Peningkatan Literasi Digital dan Edukasi Publik: Mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam mengonsumsi informasi dan aktif berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif. Program edukasi yang menekankan pentingnya etika digital dan pemanfaatan teknologi untuk hal-hal yang produktif perlu digalakkan.

- Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Solidaritas Sosial: Menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama melalui kampanye nasional dan kegiatan komunitas. Hal ini penting untuk mengatasi masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi dan kriminalitas yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

- Pemberdayaan Komunitas Lokal: Mendorong inisiatif lokal dalam pengembangan ekonomi dan sosial, serta mendukung program-program yang meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan daerahnya masing-masing.

Dengan membangun kesadaran kolektif dan mengarahkan energi masyarakat ke aktivitas yang positif dan produktif, Indonesia dapat memperkuat fondasi sosial yang mendukung pemerataan pembangunan. Reformasi mental ini diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat dari yang pasif menjadi proaktif, serta dari yang terpecah menjadi bersatu demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Pemerataan pembangunan di Indonesia merupakan tantangan besar yang telah diupayakan sejak era Orde Baru hingga Reformasi dan terus menjadi fokus utama hingga saat ini. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari program transmigrasi, desentralisasi, hingga investasi infrastruktur, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Pulau Jawa masih mendominasi pertumbuhan ekonomi, sementara daerah-daerah lain, terutama di kawasan timur Indonesia, masih berjuang untuk mengejar ketertinggalan.

Dalam perjalanan panjang ini, kita telah belajar bahwa pemerataan pembangunan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Membangun kota-kota baru, memberdayakan potensi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi digital adalah langkah-langkah yang harus terus didorong agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pemerataan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dari dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, hingga individu untuk bersama-sama mengatasi tantangan ini. Setiap warga negara memiliki kontribusi yang dapat diberikan, baik dalam bentuk investasi, inovasi, maupun keterlibatan dalam pembangunan komunitas lokal.

Mari kita jadikan pemerataan pembangunan sebagai komitmen bersama demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing di kancah global. Bersama Jembatani Kesenjangan, Raih Visi Indonesia Emas!